L’indicateur CAI (Coralligenous Assemblages Index) permet d’évaluer l'état de santé des habitats à coralligène sur la façade Méditerranée.

Il a été développé en 2012 dans le cadre du réseau de suivi des assemblages coralligènes RECOR par une collaboration entre l’Université de Montpellier, Andromède océanologie et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse (Deter et al. 2012a ; Deter et al. 2012b).

L’indicateur CAI prend en compte les pourcentages de recouvrement du non vivant (p. ex. vase, sable, débris, etc.) et du vivant (macro-espèces visibles fixées ou peu mobiles), et la démographie des espèces érigées pour évaluer l’état de conservation du coralligène. Les mesures sont réalisées à partir de quadrats photographiques.

L’unité d’habitat marin susceptible d’être évaluée par l’indicateur est, selon la Typologie NatHab Méditerranée (v2, Michez et al. 2014 ; description de l’habitat dans La Rivière et al. 2021), la suivante :

- IV.3.1 - Biocénose coralligène (C)

L’indicateur peut également contribuer partiellement à l'évaluation des écosystèmes marins listés dans le Règlement relatif à la restauration de la nature (Annexe 2, UE 2024/1991) dans le Groupe de Types d’Habitats marins « 5 - Biocénoses d’éponges, corail et coralligène » (Sponge, coral and coralligenous beds).

Acquisition des données : suivi coralligène RECOR

Moyens matériels : bateau, GPS, 2 plaques de notation, profondimètre/compas, thermomètre, quadrat (50 × 50 cm) conçu pour photoquadrat, appareil photo Nikon D810 (capteur 24 × 36 mm, résolution 36,3 millions pixels), transect de 20 m, ordinateur avec le logiciel CPCe 4.1, pige graduée de 1 m.

Sur site (localité géographique), les coordonnées GPS sont relevées à partir du bateau. Le plongeur note les informations suivantes :

- Le type physionomique (paroi, massif) du coralligène ;

- La présence de structures particulières ;

- La porosité, anfractuosité, complexité des concrétions ;

- La présence, nature et hauteur des différentes strates ;

- L’orientation géographique ainsi que l’orientation par rapport au courant ;

- L’extension bathymétrique du coralligène et les limites d’extension bathymétrique des gorgonaires et autres espèces remarquables ;

- Les impacts anthropiques ;

- L’inclinaison, la température, la visibilité ;

- Les espèces particulières observées.

Pour chaque site les assemblages coralligènes sont décrits en cinq typologies, suivant la complexité structurale (Figure 1) :

- Typologie 0 : roche nue sans aucune bioconstruction présentant néanmoins des espèces associées à l’habitat coralligène. Le coralligène Typologie 0 correspond plutôt à l’habitat de la roche du large ;

- Typologie 1 : roche majoritairement sans bioconstruction avec, localement, des petites concrétions organiques isolées ou sous forme de « bourrelets » ;

- Typologie 2 : encroûtements coralligènes plus continus formant de petites cavités majoritairement centimétriques, quelques décimétriques ;

- Typologie 3 : coralligène continu avec des cavités de taille centimétrique et décimétrique ;

- Typologie 4 : coralligène type "gruyère" avec présence de quelques cavités métriques ;

- Typologie 5 : coralligène très creusé avec des bioconstructions alvéolaires.

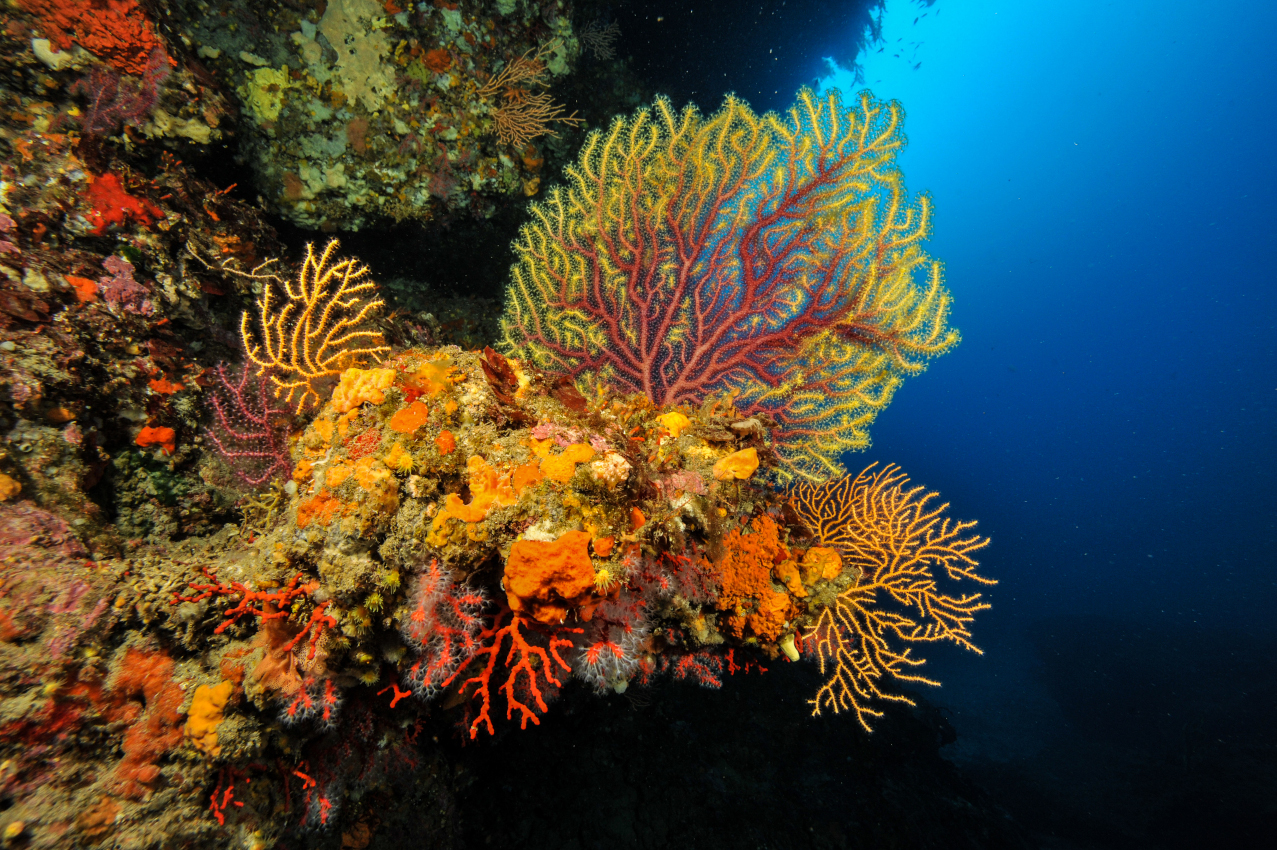

Figure 1 : Typologie des assemblages coralligènes.

- Quadrats photographiques :

A chaque station d’échantillonnage (un site peut comprendre entre une et quatre stations), 30 photographies de quadrats de 2500 cm² (50 × 50 cm) sont réalisées à l’aide d’un appareil Nikon D810 (capteur 24 × 36 mm, résolution 36,3 millions pixels) sur une même profondeur, le long d’un transect de 20 m (Deter et al., 2012b). Lors de l’analyse des photos, le logiciel CPCe répartit 64 points aléatoirement sur chaque quadrat. L’identification de la nature des espèces ou substrat sur lesquels sont disposés ces points permet de calculer des pourcentages de recouvrement ou des proportions relatives (Deter et al., 2012a, 2012b). Une version CPCe 4.1 « coralligenous assemblage version » a été spécialement conçue dans le cadre de RECOR pour la surveillance du coralligène et est librement téléchargeable sur www.medtrix.fr.

- Démographie des espèces érigées - gorgones (n’entre pas dans le calcul de l’indicateur) :

Sur chaque site, sont estimés la densité des gorgones, leur structure en taille et leur état. Ces données permettent de surveiller l’état de santé des populations. La taille des colonies est évaluée à profondeur fixe à partir d’un quadrat de 2 m² (8 quadrats de 50 x 50 cm). Pour la taille, une mesure de la hauteur et de la largeur est faite à 5 cm près à l’aide d’une pige graduée. Les gorgones sont catégorisées en fonction de leur taille : petite (<10 cm), moyenne (10 - 50 cm) et grande (>50 cm).

Le taux de nécrose des espèces érigées (mortalité de tout ou une partie de la colonie) est estimé à partir de 30 quadrats aléatoires de 50 × 50 cm (à une même profondeur) selon les classes suivantes :

- 1 : 0% de surface nécrosée, colonie indemne de toute marque ;

- 2 : < à 10% de surface nécrosée ;

- 3 : 10 à 25% de surface nécrosée ;

- 4 : 25 à 50% de surface nécrosée ;

- 5 : 50 à 75% de surface nécrosée ;

- 6 : 75 à 100% de surface nécrosée ;

- 7 : 100% de surface nécrosée, colonie entièrement morte.

Ces nécroses sont également datées (par la colonisation) et leur distribution est notée (localisée ou diffuse).

Métriques issues des photoquadrats

L’analyse des résultats des 1920 points analysés par station (30 quadrats photographiques × 64 points) permet d’extraire de nombreuses métriques :

- Pourcentages de recouvrement total par le non vivant (cavités, substrat, débris biologiques, macrodéchet) et par le vivant. La somme des deux pourcentages de recouvrement fait 100%.

- Proportions relatives de différents taxons par catégorie d'intérêt parmi le vivant. Seuls les organismes sessiles et peu mobiles (oursins) sont identifiés. Différents niveaux de taxons sont identifiés : les actiniaires, les alcyonaires, les ascidies, les astérides, les algues brunes, les algues vertes, les algues rouges, les cérianthaires, les échinodermes, les bryozoaires érigés, les bryozoaires encroûtants, les grands foraminifères, les gorgonaires, les hydraires, les scléractiniaires, les vers sédentaires, les zoanthaires. La proportion relative de chacun de ces taxons parmi les organismes vivants est évaluée.

Au total 182 espèces et 32 genres peuvent être identifiés tels que :

- les algues bioconstructrices Mesophyllum sp., Lithophyllum sp. et Peyssonnelia sp. ;

- des espèces protégées et d’intérêt commercial comme le corail rouge Corallium rubrum ;

- des algues au potentiel envahissant comme Caulerpa taxifolia et C. cylindracea ;

- des espèces sensibles à la pression « plongée sous-marine » comme l’ascidie Halocynthia papillosa ;

- des vers Filograna sp. / Salmacina sp. sensibles à la dégradation du milieu ;

Parmi le vivant, des proportions classées par catégories d’intérêt peuvent être extraites :

- bioconstructeurs principaux (les algues Mesophyllum sp., Lithophyllum sp. et Peyssonnelia sp., les algues rouges encroûtantes non identifiées, les coraux jaunes solitaires Leptopsammia pruvoti, les scleractiniaires Hoplangia durotrix, Caryophyllia inornata et Caryophyllia smithii, les foraminifères Miniacina miniacea) ;

- éponges Cliona sp. (bioérosion) ;

- bryozoaires totaux (encroûtants et érigés) ;

- espèces dressées selon les taxons (fragilité due au port érigé) : les gorgones (comme Paramuricea clavata, Eunicella cavolinii, Eunicella singularis, le corail rouge (Corallium rubrum), les espèces de bryozoaires érigés, les éponges dressées Axinella sp.

Démographie des espèces érigées (n’entre pas dans le calcul de l’indicateur)

Les mesures sur les gorgones permettent d’extraire des variables pour chaque espèce :

- le nombre de colonies et la densité par m²,

- le nombre de petites colonies (<10 cm) et de grandes colonies (>50 cm),

- les hauteur et largeur moyennes des colonies,

- la hauteur maximale,

- le nombre et pourcentage de colonies nécrosées selon 4 classes,

- le nombre total de colonies nécrosées,

- le nombre et pourcentage de colonies dont les nécroses sont récentes,

- la date et taux de nécrose moyen et maximal pour chaque espèce,

- la taille moyenne des espèces,

- le nombre et la proportion d’individus de chaque espèce présentant des nécroses peu ou très colonisées (nécrose récente ou ancienne).

Indicateur multimérique CAI (Coralligenous Assemblages Index) (Deter et al. 2012a).

Il est calculé à partir de trois principales métriques :

- recouvrement par la vase (en pourcentage) ;

- recouvrement des espèces bio‐constructrices (en pourcentage) ;

- recouvrement par les bryozoaires (en pourcentage).

Pour chacune des métriques une Ratio de Qualité Ecologique "prime" (EQR') est calculé :

EQR’bryo = %bryo / valeur référence régionale bryo

EQR’sludge = (100 -%vase) / (100 – valeur référence régionale vase)

EQR’build = % espèces bioconstructrices / valeur référence régionale bioconstructrices

Les valeurs de référence régionale correspondent aux valeurs de référence soit la valeur maximale (pour les bryozoaires, « bryo » et les espèces bio-constructrices, « build ») ou minimale (pour la vase, « sludge ») observée dans les données RECOR de pourcentages de recouvrement pour la région. Ces valeurs de référence définies pour chaque région sont calculées à chaque nouvelle campagne régionale - elles évoluent donc dans le temps.

Ces trois EQR’ sont ensuite additionnés afin de fournir l’EQR de la station de coralligène étudiée :

CAI = (EQR’bryo + EQR’sludge + EQR’build) / 3

[La grille de lecture a été calibrée sur la façade méditerranéenne]

Le CAI correspond à l'EQR, dont la valeur, variant de 0 à 1, permet de qualifier le statut écologique de la station coralligène selon les seuils présentés dans le tableau 1. La valeur d’indice de 0,1 a été assignée à dire d’experts comme le seuil de la classe « mauvais état ». Le reste de l’échelle (entre 0,1 et 1) a été divisé entre 4 classes égales pour définir les seuils de qualité écologique (tableau 1).

Tableau 1 : Seuils d'EQR qualifiant le statut du coralligène au site exploré.

L’indicateur CAI a été développé dans l’objectif de statuer sur l’état écologique du coralligène au regard de différentes activités anthropiques estimées par un indice multi-pressions, l’API (Anthropogenic Pressure Index, inspiré des travaux de Gobert et al. 2009). Le CAI est sensible à un cumul de pressions issu de différentes activités humaines : développement industriel, urbanisation, agriculture, tourisme, ports commerciaux, pêche, pisciculture (Deter et al. 2012). La sensibilité de l’indicateur à chacune des pressions n’a pas été évalué quantitativement à ce jour.

Le protocole RECOR est faisable par des gestionnaires s’ils disposent du matériel nécessaire (plongée, photo, bateau). La série de 30 quadrats prend 20 minutes au fond. L’analyse des quadrats nécessite des connaissances de base en identification et peut être externalisée.

Le protocole RECOR permet d’acquérir en peu de temps une grande quantité de données indispensables à l’évaluation de la diversité des assemblages coralligènes et de leur état de santé (ANDROMEDE 2022). Cependant, l’analyse a posteriori des images pour l’identification des espèces du coralligène requiert des compétences taxonomiques avancées et sont extrêmement chronophages (1920 identifications par station sont nécessaires à l’évaluation de ces assemblages complexes). Un algorithme d’identification automatique a été développé (thèse CIFRE de Guilhem Marre) et pourrait faciliter à moyen terme l’autonomie de gestionnaires.

Le calcul du CAI repose sur la comparaison des résultats locaux avec des valeurs de référence régionale. Les spécificités locales rendent cette comparaison discutable puisque les résultats des métriques vont parfois plus dépendre des conditions environnementales du site étudié (sédimentation naturelle, complexité du substrat, nature des sédiments) que d’une dégradation liée aux pressions locales.

Le CAI n'est pas sensible à la pression de pêche.

L'identification des espèces issues des photoquadrat nécessite une expertise taxonomique avancée et ne peut être réalisée par les gestionnaires.

La corrélation entre les niveaux de pression et les métriques doit être étudiée en détail tout comme la sensibilité du CAI aux différentes pressions.